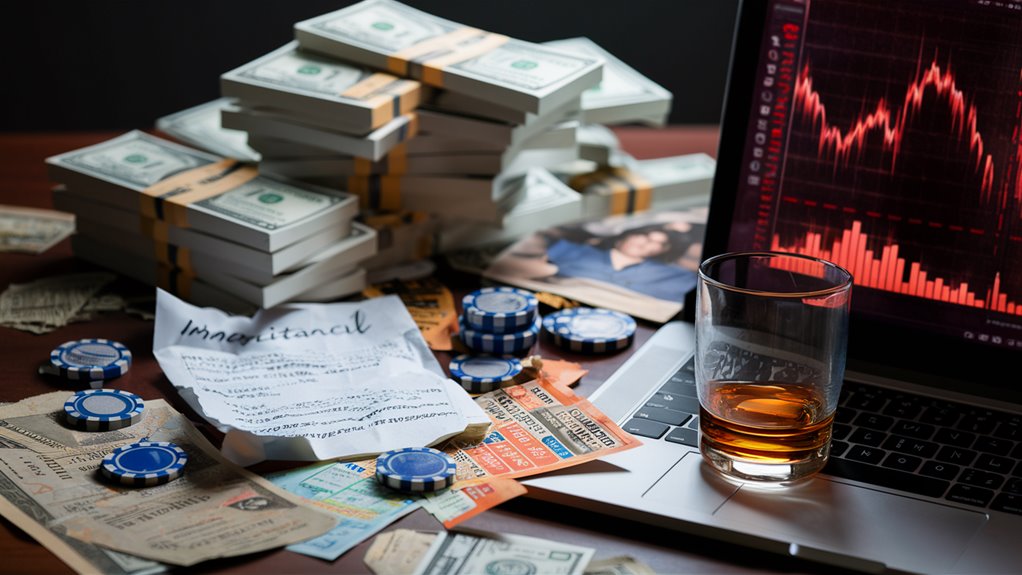

잭팟 당첨 확률 제시에 나타나는 프레이밍 효과의 심리학 (1 in 수백만 vs. 매일 누군가는 당첨된다!)

복권 확률 프레이밍의 심리학: 마케팅이 플레이어 인식을 어떻게 형성하는가

복권 마케팅에서의 프레이밍 효과 이해

프레이밍 효과는 확률 정보를 전략적으로 제시함으로써 우리가 복권 통계를 처리하는 방식을 근본적으로 바꾼다. “당첨 확률 1 in 300 million”이라는 식으로 제시되면 대부분의 사람들은 당첨 가능성이 극히 낮다는 점을 인지한다. 그러나 동일한 확률을 “매일 누군가는 당첨된다”는 식으로 재구성하면 다음과 같은 강력한 심리 반응이 촉발된다:

- 사회적 증거 활성화

- 낙관 편향 증가

- 보상 중추 자극

- 확률 맹목 현상

시간적 프레이밍과 당첨자 서사

복권 마케터들은 시간 기반 프레이밍을 활용하여 다음과 같은 요소를 강조한다:

- 매일 당첨자 발표

- 최근 잭팟 성공 사례

- 지역 당첨자 이야기

- 정기적인 지급 일정

이러한 전략적 표현은 플레이어가 수학적 분석을 건너뛰고 감정 기반의 의사결정을 하도록 유도한다. 인간의 뇌는 수치적 확률보다 희망과 가능성의 서사에 본능적으로 끌리기 때문이다.

복권 마케팅의 신경과학적 기반

연구에 따르면, 복권 확률을 긍정적으로 프레이밍할 경우 뇌의 도파민 관련 보상 경로가 활성화되고, 위험 평가를 담당하는 분석적 뇌 영역은 억제된다. 주요 요인은 다음과 같다:

- 가용성 휴리스틱 활용

- 손실 회피 심리 조작

- 현재 편향 자극

- 선택적 주의력 유도

이러한 인지 메커니즘을 이해하면, 복권 마케팅 메시지가 어떻게 수학적 현실을 낙관적 가능성으로 덮어버리고 플레이어 행동을 유도하는지 파악할 수 있다.

프레이밍 효과의 작동 원리

의사결정에서의 정보 제시 심리학

프레이밍 효과는 동일한 사실이라도 표현 방식에 따라 반응이 달라지는 심리적 편향을 의미한다. 이는 특히 확률 통계와 위험 인식을 처리할 때 강하게 나타난다.

복권 마케팅에서의 프레이밍 조작

“당첨 확률 1 in 302 million”과 “수천 명이 매주 당첨된다”는 표현은 본질적으로 같은 내용을 담고 있어도 완전히 다른 심리적 반응을 일으킨다. 긍정적 프레이밍은 부정적 프레이밍과는 전혀 다른 신경 경로를 활성화시킨다.

프레이밍 효과의 주요 메커니즘

- 위험 인식 왜곡: 작은 당첨 사례를 강조하면 전반적인 위험도가 낮게 느껴짐

- 감정 반응 조작: 긍정적 표현은 희망을, 부정적 표현은 회피를 유도함

숫자가 미치는 감정적 영향

숫자 심리학 이해하기

프레이밍과 수치 표현은 감정적 유발을 통해 의사결정에 강력한 영향을 미친다. 뇌는 동일한 수치라도 표현 방식에 따라 전혀 다르게 반응한다.

작은 수 vs. 큰 수

“1 in 10”과 같은 수치는 직관적으로 이해되지만, “1 in 300 million”은 감정적 거리감을 형성하며 심리적 마비(numerical numbness)를 유발한다.

시간 프레이밍 vs. 확률 프레이밍

“누군가는 24시간마다 당첨된다”는 표현은 즉각적 보상을 시각화하며 보상 중추를 자극하지만, “3억 분의 1 확률”은 인지적 거부감을 유발한다.

마케팅 언어가 플레이어 행동에 미치는 영향

감성적 마케팅이 도박 결정에 미치는 영향

감정적으로 구성된 마케팅 언어는 복권 구매율을 27%까지 증가시킨다. 이는 통계적 정보보다 감정 기반 메시지가 소비자 행동에 더 큰 영향을 미친다는 것을 입증한다.

핵심 문구와 손실 회피

“지금 아니면 기회는 없다”, “오늘은 당신의 밤입니다”와 같은 표현은 손실 회피 심리를 자극하고, 인지적 판단보다 즉각적 반응을 유도한다.

마케팅 언어의 주요 트리거

- FOMO(기회 상실 공포) 기반 메시지

- 시간 제한 프로모션

- 개인 기회 강조

- 감정적 보상 강조

마케팅 효과 지표

- 감성 메시지 노출 시 27% 높은 지출

- 확률을 알고 있음에도 참여 증가

- 고도화된 문구를 통한 플레이어 몰입

복권 결정에 작용하는 인지 편향

패턴 인식과 앵커링 편향

- 대표성 편향은 무작위 수열에 의미 없는 패턴을 인식

- 잭팟 금액이 인지적 기준점으로 작용해 현실 평가 저해

낙관 편향과 선택적 기억

- 자신의 당첨 확률이 남보다 높다는 착각

- 근접 당첨 경험이나 소액 수익만 기억

확률 개념의 오해

결합 오류(conjunction fallacy)는 특정 숫자 조합(예: 생일 숫자)이 더 높은 당첨 확률을 가진다고 믿게 만든다.

사회적 증거와 당첨자 사례의 영향력

당첨자 서사의 심리학

복권 마케팅은 전략적으로 당첨자 사례를 활용해 현실과 동떨어진 실현 가능성을 전달한다. “누군가는 된다”는 메시지는 사회적 증거를 자극해 행동 유인을 증가시킨다.

신경학적 반응

뇌는 ‘보통 사람’의 성공 서사에 높은 공감을 보이며, 대리 강화(vicarious reinforcement) 반응을 통해 개인적 기대치를 높인다.

미디어 전략

- 지리적 근접성 강조

- 사회계층 다양화

- 정기적 당첨자 공개로 기대 유지

- 삶의 변화 중심의 감정 서사 강화

통계적 현실 vs. 희망 심리

통계적 진실

벼락 맞을 확률은 1 in 500,000이며 복권 당첨 확률은 1 in 300 million. 그럼에도 불구하고 플레이어들은 ‘누군가는 된다’는 사고에 집착한다.

마케팅 프레이밍의 심리적 조작

“99.99999%는 손해” 대신 “매일 누군가는 당첨된다”는 메시지는 확증 편향을 활성화시켜 손실은 무시되고 당첨 사례만 각인된다.

심리적 지름길과 통계 회피

플레이어는 지속적으로 희망에 의존하며, 이는 수학적 사실보다 훨씬 강력하게 행동을 유도한다.

복권 광고 속 심리 트리거 분석

감정 유도 기반 마케팅 구조

복권 광고는 다음과 같은 요소를 기반으로 작동한다:

- 희망 활성화

- 사회적 증거 자극

- 시간적 긴급성 조성

- 통계적 현실의 배제

핵심 심리 메커니즘

- 보상 시각화: “무엇을 하실 건가요?” → 도파민 활성화

- 성공 가능성의 일상화: “누군가는 항상 당첨된다”

- 긴박성 연출: “마감 임박”, “지금 아니면 늦는다”

언어 전략과 판매 지표

- “인생을 바꿀 기회”, “당신 차례입니다”, “절대 놓치지 마세요”

- 이러한 언어 사용 시 최대 38% 판매 증가

결론

복권 마케팅은 인간의 인지 편향과 감정 반응을 체계적으로 활용하여, 수학적으로는 터무니없이 불리한 게임 구조를 긍정적 가능성과 낙관적 상상으로 덮어버린다. 프레이밍 효과, 사회적 증거, 통계 회피 심리는 플레이어가 확률을 무시하고 반복적인 구매 행동을 하게 만드는 핵심 심리 구조다.